やさしい日本語ってなんだろう? どれだけやさしければ「充分」なの? それを決めるのはいったい誰?——社会言語学、障害学、識字研究の専門家で『ことばのバリアフリー』を書いた あべ・やすし さんにイベント直前インタビュー!

Interview with Yasushi Abe, an independent scholar specializing in Social Linguistics, Disability Studies, and Literacy Studies. (No English translation.)

マイノリティの包摂や社会への抵抗を志向する社会運動において、会場が上階だがエレベーターがないとか、誰でもトイレが近くにないとか、そういった障壁(バリア)によって特定の人たちが排除されてしまうという状況は、実はとてもよく見る光景です。

バリアは物理的なものだけではなく、「音声でしか情報が提供されていない」「視覚でしか情報が提供されていない」ということもよくあります。たとえばトークイベントで登壇者がマイクを通して話している……参加者の手元には配布資料が配られているが、登壇者が資料を読み上げるわけではない……この状況には「音声でしか情報が提供されていない」と「視覚でしか情報が提供されていない」の2つのバリアが存在します。

こういったバリアの存在をどうにか乗り越えるために、社会運動の現場では少しずつ『UDトーク』や『YY文字起こし』などの音声認識文字起こしアプリが利用されるようになりました。最近では「書籍化して、ろう者×LGBTQ+の人たちのリアルを世の中に届けたい」のような ろうのLGBTQ+による運動も可視化されつつあります。全体として「よりバリアの少ない社会運動」を作ろうとしている人たちが増えているところだろうと思います。

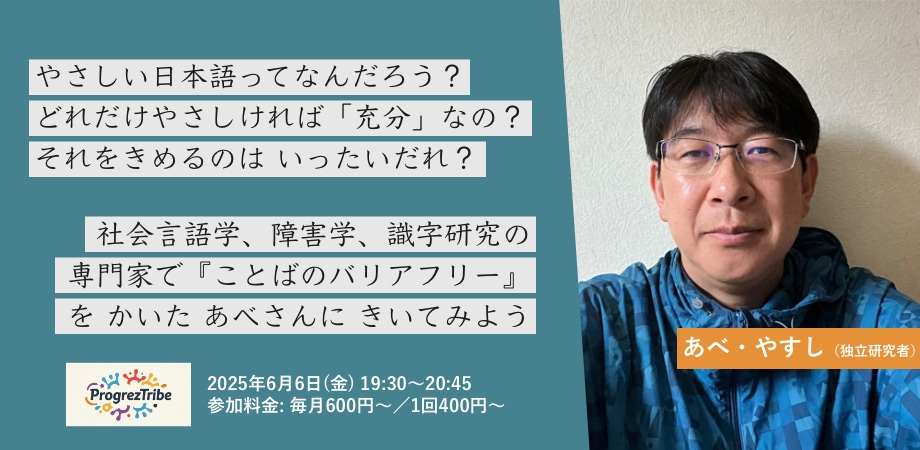

では、具体的にどういう実践が可能なのか、どういう考えのもとで実践していくべきなのか。今回は『ことばのバリアフリー 情報保障とコミュニケーションの障害学』という本を書いた あべ・やすし さんをゲストにお迎えして、2025年6月6日にオンラインイベントを開催することにしました。(詳細&申込みは Peatix からどうぞ)

以下は、イベントに先立ち あべさんにインタビューした内容です。(動画版が下にあります。)

—

Q. 自己紹介をしてください。

あべ・やすし と いいます。いま京都市に住んでいて、今月で京都来て15年目です。京都で訪問ヘルパーをしてます。NPOに所属して障害者団体で介助の仕事をしています。

韓国に留学したことがあって、2002年から2004年まで2年間。大学院に行ったんですけど、その頃から論文とかを書いていて、2002年には「漢字という障害」っていう……日本語の漢字は難しいよねってことを書いて、2015年には1人で『ことばのバリアフリー』っていうのを書きました。その増補新版(ぞうほしんぱん)というのを2023年に出しまして、結構いい内容になったかなと思っています。

ことばのバリアフリーという概念、というか理念を私なりに「ことばのかたちをひとにあわせる」っていう風に本の帯で表現してみたんですけど、つまり、言葉の形がバリアになって情報へのアクセスが難しいとかコミュニケーションから排除されてしまう問題があって、それをどういう風に解決していこうかっていうのを考える中で、言葉の形を「その人」に合わせることによって伝わるようにする、その人が話せるようにするとか、話しやすくするとか、そういったことを考えていて。

また一方では、言葉を喋れない人もいるよねっていう現実もちゃんと踏まえた上で、そういう人たちもこの社会の中で楽しく暮らしていけるようにするにはどうしたらいいかってことも考えたいなと思っている、といったところです。

Q: 言語権、言語差別という概念が『ことばのバリアフリー』に出てきますが、これによって、そもそも社会の設計のどこがおかしくてこうなってるのか、という視点が生まれると思いました。これらの概念について少し説明していただけますか。

まず言語権っていうのは、言葉への権利、言葉へのアクセス権とも言われています。たとえばある人が喋ってる言葉が、その人が暮らしている社会の中であんまり使われていなかったりする。でもその人はその言語でずっと話してきてるので、その社会で流通している言葉の形とは違っている。じゃあどうしようかっていう……。

まあ多言語対応するとか、分かりやすい言葉で表現するとか、色々な方法があるよねということなんですけれども。一方ではその社会で広く使われている言葉を学習する権利もあるよねという風な意味でも言語権という言葉が使われていますね。

言語差別もやっぱり色々あると思うんですよね。話し方に対しても「あなた今ちょっとなまってたよね」っていう風な言い方で相手の喋り方を否定的に捉えるような言い方をすることもあるし、そもそも文章を書く時にいわゆる標準語と呼ばれる教科書で書いてあるような文章でないといけないっていう風潮があったりして、結局その人が話しやすい書きやすい言葉で表現することが難しい状態になっていると。

そういった状況があって、いろんな権利が保障されない、侵害されてしまうことがあるので、それを差別ととらえよう、権利の問題として社会のあり方を変えていこう、というのが言語差別や言語権の議論だと私は思っています。

Q: あべさんのホームページやブログではあべさんが「自分はこういうふうに書くよ」と方向性を決めた書き方で日本語が書かれているように思われますが、これは、日本語の表記が難しければ難しいほど差別の影響が強くなってしまうという意識の元で実践されているということでしょうか。

そうですね。ただ、やさしい日本語の実践というよりも、これまでの日本語を反省してこれからの日本語を考える、という意味でやっています。

私よく「やさしい日本語の対義語は何ですか?」って研究者に問いかけるんですよ。つまり「普通の」日本語というものがあって、それをそのままにしておいて、別に「やさしい日本語」提供していきましょうという話なのか、それとも難しい日本語とやさしい日本語っていうのがあって、難しい日本語の方をちょっと反省していきましょうねって話なのかっていう。

私が1番いいなと思ってるのはやっぱり「これまでの日本語」「これからの日本語」っていう。そういう意味で私は、分かち書きをするとか、漢字を減らすとか、あと人の名前に関しては全て読みがなをつけるってことをしてます。

けれどもそれは、全ての人がやった方がいいことだと思ってるんですよ、日本語を読み書きする人は。やさしい日本語というフィールドだけではなくて、全ての日本語において分かち書きするのが当然だと思っているんですね。名前に読みがなを絶対に書くってのも、みんながするべきことだと思っています。

Q: 実は私もイベントの告知などでトップに「やさしい日本語は したに あります」と書くことがあるんですが、「いつも下なのはおかしいな」と思って順番を逆にしようとしたことがあるんです。ですが「〇〇は下にあります」の〇〇がわからなくて…。

あぁあぁあぁ、なるほど。

Q: もうひとつ最近気になっているのが、社会運動において「何をやったら情報保障したと言えるのか」というのがあります。

まずその人に届かないといけないって話がありますよね。例えば音声言語で行われる催しだったら文字通訳をするとかが理想になってきますね。それができないなら音声認識で対応するとか、文章を用意しておいてそれを配りますってこともできる。文章を配るってことになったら今度は目が見えない人もいるのでってことになるし、そしたら電子ファイルを提供しますとか。一方では、文字の日本語よりも日本手話の方が分かりますって人がいたら、手話通訳を配置するのが理想ですよね。理想としては。

できる範囲でできることをやる、それを積み重ねていってそういった文化を作っていくってことが大事だと思ってますね。

Q: 難しいなと思うのは、たとえば「UDトークあります」っていうイベントがあっても、そもそもそういう対面のイベントとかリアルタイムのイベントとかに行くっていう発想がなかったりする人が多くて、UDトークやるだけじゃダメなんだろうなっていうのを最近感じてて……。「用意はするよ」「来てくれたらあるけど」みたいなイベントがやっぱりどうしても多くなりがちだなと。

結局、参加したい欲求が出るかどうかってのはやっぱり関心を持てるかどうか、興味を持てるかどうかってこともやっぱり大きいと思っていて。自分とよく似たような人が登壇しますよってなったら「あ、じゃあ行きたいな」と思ったり、それぞれの人にとって「あぁこの人が自分にとってロールモデルだな」って思えるような人が登壇するとか活躍してる姿が社会の中でたくさん見れるようになったら、自分を肯定できたり、自分も頑張ろうと思えたり……その中に「あ、このイベント行ってみたいな」と思うことも含まれると思います。

「私とは関係ない」と思ってしまうような状況だと、どうしてもね、このイベント参加したいなとは思えないと思うので、登壇者・共演者としてどんな人に声をかけるのかということも、やっぱり大事になってくるのかなと思いますね。

Q: とても重要な指摘ですね。聴者しか出ないイベントで「UDトークつけました。ろうの人も聴覚障害がある人もどうぞ」って言い続けてるだけじゃダメだなって、今気がつきました。イベント当日はもっと深く色々とお話を聞けたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございます

—

あべさんを迎えてのオンラインイベントは2025年6月6日(金)19:30スタート。

詳細と申込は Peatix からどうぞ!